Rénover et optimiser la dépense publique : le défi de la mesure des nouvelles mobilités

11 février 2025

L’épidémie de Covid-19 nous a permis de nous questionner sur nos habitudes de mobilité. Elle a mis en avant les bienfaits de la pratique du vélo et a fortement renforcé sa place comme mode de transport individuel et résilient. Cependant, pour accompagner cette évolution, cela nécessite une forte mobilisation pour adapter les infrastructures et, en parallèle, les comportements. Les modes de transport doux se développent rapidement, rendant nécessaire une meilleure mesure du trafic. À cet effet, le Cerema évalue actuellement les dispositifs de comptage existants.

Le plan Vélo 2023-2027 permet d’organiser les actions de l’État avec l’objectif de tripler la part modale du vélo pour atteindre 12 % des déplacements du quotidien. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite LOM, présente plusieurs dispositions permettant de préciser et renforcer les obligations des gestionnaires en matière de développement des aménagements cyclables lors de la rénovation de leurs voiries, aussi bien en et hors agglomération.

D’après l’analyse 2022 publiée par Vélo & territoires (juin 2023), la fréquentation cyclable nationale a augmenté. Même si ces chiffres démontrent une hausse importante de la pratique du vélo ces dernières années, elle reste encore insuffisante. L’objectif que s’était fixé le gouvernement en 2018 est que le vélo devra occuper a minima 12 % de la part modale nationale d’ici à 2030 contre environ 3,5 % aujourd’hui.

On peut noter également que 60,3 % des trajets domicile-travail de moins de 5 km sont aujourd’hui effectués en voiture (Insee, 2021). Or, en milieu urbain, avec un trafic dense aux heures de pointe, pour des déplacements jusqu’à 5 km, le vélo est plus rapide et limite les problèmes de stationnement.

Le défi consiste à accompagner les gestionnaires et décideurs pour éclairer leurs choix, en leur apportant une assistance appropriée et des outils efficaces pour la mesure des déplacements et l’évaluation des aménagements cyclables.

Les programmes Avélo (2019-2026), s’appuyant sur une convention-cadre liant l’Ademe, l’État et les financeurs, permettent à 950 territoires (dont 627 à ce jour) d’être accompagnés sur la définition, l’expérimentation et l’animation de leurs politiques cyclables pour développer l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien. Les équipements de la route, comme les dispositifs de comptage, vont prendre une part plus importante pour permettre le développement des infrastructures cyclables dans les prochaines années en France, en contribuant à une mobilité apaisée au profit de tous les modes actifs. Les aménagements devront être fiables et sécurisés, impliquant des équipements performants, afin de pouvoir augmenter significativement la part modale du vélo et ainsi atteindre l’objectif national pour une meilleure performance environnementale du système de transport dans son ensemble.

Ces modes de déplacements plutôt récents incluent différents types de vélos (mécaniques, vélos à assistance électrique [VAE], vélo cargos, vélomobiles, trikes, etc.), des trottinettes ou des engins de déplacement personnel (EDP). Mais ils ne sont pas suffisamment analysés, car difficiles à quantifier en raison de leurs diversités et de leurs tailles variables, et à qualifier en raison de leurs comportements.

Capteurs pour les vélos

La classification des usagers nécessite un travail d’harmonisation afin d’avoir un référentiel commun. On trouve des définitions différentes, voire contradictoires, pour certaines classes d’usagers et véhicules :

- Qu’est-ce qu’un cycle, qu’est-ce qu’un piéton ? Selon quels critères les classifie-t-on : dimension, silhouette, vitesse, trajectoire, autres ? Ces paramètres ne sont pas faciles à mesurer par tous les capteurs et à comparer pour tous les usagers ;

- Comment répertorier des vélo-attelages et des vélos cargos, comment identifier les VAE des vélos classiques, comment compter les tandems, mais aussi plusieurs personnes sur un vélo ou des personnes qui conduisent à la main un cycle ?

- Il faut également prendre en compte les personnes à mobilité réduite (PMR) se déplaçant en fauteuil seules ou poussées par un accompagnant, qui, selon le code de la route, sont assimilées à des piétons, mais qui pourraient être détectées différemment par les capteurs

Du point de vue de la métrologie du trafic, il faut que les systèmes de comptage puissent distinguer les usagers dans la bonne classe qui leur est attribuée lors des déplacements analysés. Il existe une diversité de technologies et de capteurs qui permettent de compter automatiquement, basés sur différents principes physiques pour assurer les mesures de débit, vitesse, classification, etc. Selon les technologies, on retrouve les deux grandes familles de capteurs : intrusifs et non intrusifs. Le choix d’utiliser l’une ou l’autre de ces solutions s’appuie sur la durée de comptage à réaliser (permanent ou temporaire), le type d’aménagement ou le niveau de fréquentation du site à observer.

Parmi les capteurs intrusifs, les plus courants sont les boucles électromagnétiques, dont celles de type Zelt en forme de losange conçues pour détecter les vélos, ou associées à des capteurs infrarouges (IR) pour détecter les piétons en plus. On rencontre aussi des capteurs piézoélectriques insérés dans la chaussée et fonctionnant par comptage des essieux ou mesure des charges (poids) des objets passant dessus.

Parmi les dispositifs dits non intrusifs, on trouve les capteurs IR passifs (cellules pyroélectriques qui détectent les variations de chaleur) ou actifs (barrières laser qui détectent la coupure du rayon émis). Il existe aussi des radars (basés sur l’émission/réception des ondes de différentes fréquences) qui ont été adaptés pour discriminer les vélos et les piétons des modes motorisés.

Les dispositifs lidar (Light detection and ranging) utilisent des ondes dans les domaines des lasers et micro-ondes pour détecter les objets en mouvement de manière plus ciblée grâce au balayage très rapide des ondes émises (télémètres ou scanners laser). Le principe de détection des lidars est proche de celui des systèmes vidéo, basé sur l’analyse du signal et l’intelligence artificielle (IA) pour reconstruire des profils (silhouettes) de détection d’usagers.

Certains dispositifs sont adaptés pour des comptages permanents (souvent les capteurs électromagnétiques ou piézoélectriques), d’autres pour des comptages temporaires (de quelques heures à une quinzaine de jours). Cependant, seuls les capteurs permanents permettent de fournir en continu des données pour alimenter des observatoires locaux ou au niveau national.

Le type d’infrastructure cyclable est un paramètre important pour le choix du système de comptage.

On peut distinguer :

- Les sites propres (piste cyclable ou voie verte) réservés aux modes actifs (vélos, piétons ou engins de déplacement personnel motorisés [EDPM]) sur lesquels il est plus facile d’installer des capteurs permanents qui comptent les flux de vélos en priorité ;

- Les sites partagés ou conjoints avec les modes motorisés (bande cyclable, vélorue, zone 30, couloir de bus ouvert aux vélos) pour lesquels les technologies doivent être adaptées pour la détection des différents types d’usagers (modes doux et/ou motorisés), mais aussi pour la remontée d’indicateurs de sécurité routière (vitesses par exemple) ;

- Les sites ouverts à tous les usagers circulant au pas (zone de rencontre, aire piétonne) pour lesquels les nouvelles technologies vidéo ou lidar basées sur l’IA permettent des analyses plus complexes de flux ou de trajectoires sur un large panel d’usagers.

Zoom sur la plateforme nationale des fréquentations

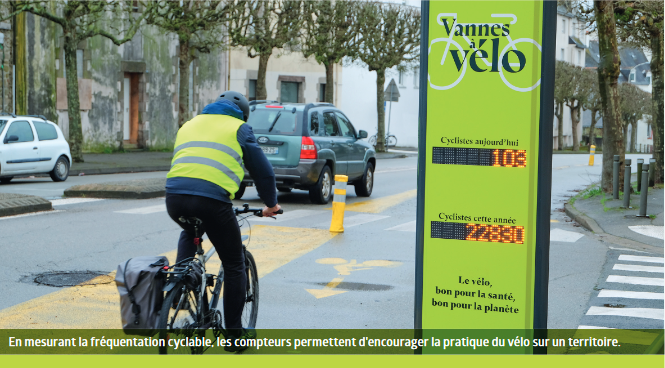

La Plateforme nationale des fréquentations, animée par Vélo & territoires, est un dispositif technique cofinancé par l’Ademe et le ministère chargé des transports, qui permet de mutualiser, d’agréger et de communiquer via des bulletins mensuels sur des données de comptage de vélos au niveau national sur la base de données collectées au niveau local.

Lancée en 2013, elle rassemblait fin mai 2023 plus de 1 500 compteurs vélo partagés par 157 collectivités contributrices, partenaires institutionnels ou issus d’open data. L’intégralité des données partagées fait l’objet d’une validation minutieuse et seuls les compteurs présentant au moins 90 % de données validées sur l’année sont intégrés dans les analyses annuelles. À ce jour, il n’y a aucune obligation de mettre à disposition les données de comptage cycliste en temps réel au point d’accès national (PAN). Le règlement délégué (UE) 2017/1926, référencé dans le PAN, concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’information sur les déplacements multimodaux. Il exige seulement de fournir les données disponibles sur les aménagements cyclables nécessaires à l’information voyageurs comme le calcul d’itinéraire (dont réseau cyclable), la recherche des lieux (dont les stations de vélos partagées), etc. Le dernier règlement délégué (UE) 2022/670 concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’information en temps réel sur la circulation, ne prend pas en compte ce type de déplacement.

Ce règlement s’applique exclusivement à l’ensemble du réseau routier accessible au public pour le trafic motorisé. Afin de pallier le manque de réglementation sur les données issues de la pratique du vélo, des travaux sur la mise en œuvre d’un "standard de comptage des mobilités" ont été engagés en 2021 pour permettre le téléversement de ces données sur le PAN avec la mise en place d’un schéma de données. Les données collectées par les compteurs sont fournies soit en "temps réel", soit "a posteriori". Les objectifs de ce standard sont de simplifier la prise en main, l’ouverture des données et permettre facilement l’intégration des données dans la Plateforme nationale des fréquentations (PNF). L’implémentation de ce standard est en cours par les fabricants des dispositifs de comptage.

Évaluation des dispositifs

Compte tenu des enjeux de mobilité durable portés par le Cerema, de nombreuses équipes sont impliquées à différents niveaux sur les aspects aménagement, gestion et sécurité routière. En particulier, les experts en métrologie des trafics participent comme intermédiaires entre les gestionnaires routiers et les industriels au développement de capteurs pour mesurer l’usage des infrastructures vélo mises en œuvre.

Afin de disposer de systèmes fiables et interopérables, les capteurs nécessitent d’être évalués de manière objective :

- Métrologiquement pour quantifier les performances de mesure des dispositifs selon des normes existantes ou à construire

- Fonctionnellement pour qualifier des cas d’usage identifiés selon des méthodologies éprouvées sur terrain

La démarche d’évaluation des capteurs portée par le Cerema vise à élaborer une méthode commune à appliquer sur des sites réels, afin de caractériser les modes doux entre eux (classification d’usagers) et par rapport aux modes motorisés (mesure de débits). Des expérimentations sont menées en coopération avec les collectivités selon la méthodologie commune afin d’évaluer sur le terrain des dispositifs innovants pour les modes actifs et capitaliser les retours dans des guides de recommandations techniques pour les gestionnaires.

Les résultats des évaluations en cours permettront de construire des indicateurs adaptés aux déplacements cyclables pour déterminer les parts modales et leur impact dans les transports. Le double objectif final est de proposer des données cyclables fiables et standardisées de la même manière que celles relatives au trafic motorisé et de contribuer à harmoniser les différents formats d’échange de données de transport multimodal existant au niveau de l’Europe, voire au-delà.

[Par Cristina Buraga, responsable de projets capteurs et ITS, Jérémie Bossu, chef de projet normalisation, référent "intelligence dans les transports et leurs services", Cerema]